In Deutschland übernehmen Millionen Menschen Pflegeaufgaben für Angehörige. Was viele befürchten: dadurch in die Armut gedrängt zu werden. Das lässt sich nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) empirisch so nicht bestätigen. Sie zeigt: finanzielle Unterschiede zwischen pflegenden und nicht pflegenden Menschen sind vergleichsweise gering. Der eigentliche Engpass liegt woanders – bei der Zeit, die Pflege kostet, und bei der fehlenden Flexibilität im Arbeitsleben. Besonders junge Frauen tragen hier die größte Last.

Wer pflegt in Deutschland?

2022 haben rund 5,65 Millionen Menschen in Deutschland Angehörige gepflegt. Darunter waren 4,22 Millionen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 66 Jahren. Sie gehören zu der sogenannten „Sandwich-Generation“: Menschen, die gleichzeitig Beruf, Familie und Pflegeaufgaben vereinbaren müssen. Auffällig ist die ungleiche Verteilung nach Geschlecht: Frauen übernehmen deutlich häufiger Pflege als Männer. In der Altersgruppe zwischen 18 und 50 Jahren liegt der Frauenanteil bei rund 65 Prozent. Auch im höheren Alter sind Frauen überrepräsentiert, wenn auch mit abnehmendem Abstand. Pflege bleibt also nach wie vor weiblich – mit Folgen für Einkommen und Lebenszufriedenheit.

Einkommen: nur ein scheinbarer Nachteil?

Betrachtet man nur die individuellen Bruttoeinkommen, liegen pflegende Personen klar zurück. Jüngere Pflegende (18–50 Jahre): 3.023 € brutto im Monat, verglichen mit 3.607 € bei Nicht-Pflegenden. Ältere Pflegende (50–66 Jahre): 3.385 € brutto, verglichen mit 4.082 € bei Nicht-Pflegenden. Das entspricht etwa 86–87 Prozent des Einkommensniveaus von Nicht-Pflegenden. Besonders deutlich sind die Unterschiede bei Frauen: Pflegende Frauen zwischen 50 und 66 Jahren verdienen im Schnitt nur 2.598 € brutto, während Männer mit Pflegeverantwortung im gleichen Alter 4.617 € erzielen. Diese Zahlen deuten zunächst auf ein erhebliches Armutsrisiko hin. Doch die Studie zeigt, dass dieser Blick zu kurz greift.

Haushaltsnettoeinkommen: Ausgleich durch Transfers und Partner

Entscheidend ist das Haushaltsnettoeinkommen, also das verfügbare Einkommen nach Steuern, Sozialabgaben und Transfers, geteilt durch die Haushaltsgröße. Hier schrumpfen die Unterschiede erheblich. Im Schnitt liegt das bedarfsgewichtete Haushaltsnettoeinkommen bei 2.351 € für Nicht-Pflegende und bei 2.285 € für Pflegende. Der Unterschied beträgt lt. der Untersuchung also gerade einmal 66 € im Monat.

Bedarfsgewichtung „übersetzt“ Haushaltseinkommen in ein vergleichbares Pro-Kopf-Maß.

Auch beim Armutsrisiko zeigt sich kaum eine Differenz: 15,3 Prozent der Nicht-Pflegenden und 15,9 Prozent der Pflegenden gelten als armutsgefährdet. Pflege führt also nicht automatisch in die Armut, wie oft befürchtet wird. Der Grund: Partner-Einkommen und staatliche Leistungen wie Pflegegeld (ab Pflegegrad 2) federn finanzielle Einbußen ab. In vielen Fällen ermöglicht erst dieser Ausgleich, dass Angehörige Pflege überhaupt übernehmen können.

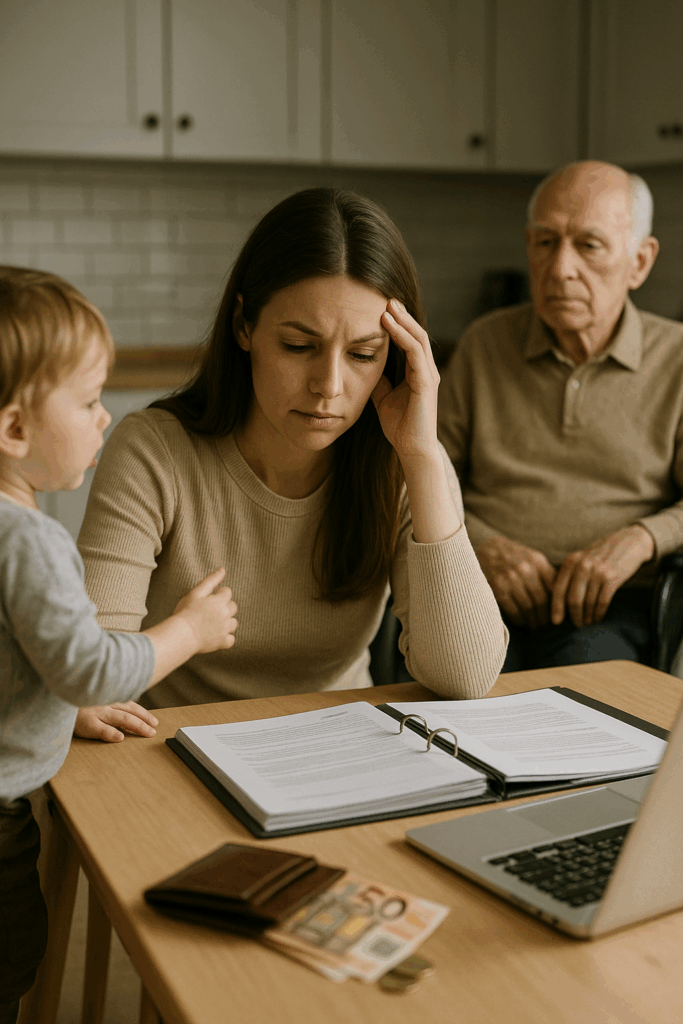

Die eigentliche Belastung: Zeit und Vereinbarkeit

Während die finanzielle Lage überraschend stabil wirkt, zeigt sich das eigentliche Problem an anderer Stelle: in der zeitlichen Belastung. Pflegeaufgaben summieren sich neben Beruf und Familie zu einer Mehrfachbelastung, die sich in der Zufriedenheit niederschlägt.

Pflegende berichten durchweg von geringerer Zufriedenheit mit Arbeitsplatz, Einkommen und Gesundheit. Besonders junge Frauen zwischen 18 und 50 Jahren schneiden hier am schlechtesten ab – sie zählen zu den unzufriedensten Gruppen überhaupt. Das Institut kommt daher zum Schluss: Politisch sinnvoller als zusätzliche Geldleistungen wäre es, mehr zeitliche Flexibilität zu schaffen. Ein Beispiel ist die Umstellung von täglicher auf wöchentliche Höchstarbeitszeiten, wie sie im Koalitionsvertrag diskutiert wird. Für viele Pflegende wäre das eine entscheidende Entlastung.

Die Studie weist auch darauf hin, dass es nicht nur um individuelle Entscheidungen geht, sondern auch um strukturelle Faktoren: Berufe mit geringerem Anforderungsniveau, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten oder gesellschaftliche Erwartungen, dass Töchter und Ehefrauen eher pflegen als Söhne oder Männer.

Konsequenzen für Politik und Gesellschaft

Die Zahlen belegen, dass Angehörigenpflege nicht automatisch zu einer finanziellen Katastrophe führt. Dennoch darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Pflegende mit erheblichen Belastungen leben.

Pflege ist keine Armutsfalle laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft. Die Unterschiede im Wohlstandsniveau sind gering, jedoch ist Zeit ist der entscheidende Faktor. Mehr Flexibilität im Arbeitsrecht wäre für Pflegende hilfreicher als zusätzliche Geldleistungen lt. dieser Untersuchung. Frauen tragen die Hauptlast. Junge Frauen unter 50 sind besonders stark belastet und unzufrieden. Wer über Pflegepolitik spricht, sollte daher den Blick weiten: Es geht nicht nur um finanzielle Hilfen, sondern vor allem um Strukturen, die Pflege mit Beruf und Familie vereinbar machen.

Die IW-Studie zeigt ein differenziertes Bild: Pflege durch Angehörige ist finanziell weniger riskant, als viele denken. Aber sie ist ein Zeitfresser, der Karrieren hemmt, Gesundheit belastet und Lebenszufriedenheit mindert. Wenn Politik hier ansetzen will, dann nicht nur mit Geld – sondern mit flexiblen Arbeitszeiten, verlässlicher Unterstützung und einem Kulturwandel, der Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreift.

Quelle: Maximilian Stockhausen (2025): Einkommen und Pflege – Eine Analyse der finanziellen Situation von privat Pflegenden. IW-Trends 2/2025, Institut der deutschen Wirtschaft Köln.